腸炎ビブリオ食中毒の症状や特徴、予防方法5つ

腸炎ビブリオ食中毒の症状や特徴、予防方法5つ

腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)は、お刺身や寿司等の水産品を多く食する日本では過去に主要な食中毒の原因菌でしたが、現在は、漁獲から販売、消費までの一貫した低温管理等で事故や患者数は大きく減少しています。一方で、海水中に分布しているため、魚介類に付着して、栄養・温度などの条件が揃えば、他の食中毒菌の倍以上の速さで増えていく細菌です。温かい海で獲れた鮮魚介類を取扱う際は、特に注意が必要な食中毒菌といえます。今回はこの腸炎ビブリオの特徴や対策等を、データを基にわかりやすくご紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。

※2024年9月24日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を追記、その他の部分も修正して2025年9月15日に再度公開しました。食中毒予防の三原則についてはこちら

>>食中毒予防の三原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」とはのページへ

▼調理現場ですぐに使える学べる資料▼

1. 腸炎ビブリオとは

腸炎ビブリオは沿岸の海水、海泥中や汽水域に分布し、水温が 15℃以上の環境(至適温度域 35~37℃)になると活発化します。好塩性細菌であり、食塩濃度が高い1~8%の環境下(増殖至適塩分濃度は2~3%)で増殖します。一方で真水に弱い特徴があります。また、10℃以下では増殖しないとされており、熱にも弱いため、なるべく低温(5℃以下)におくこと、真水(流水)で良く洗って菌を洗い流すことや十分な加熱調理が有効です。

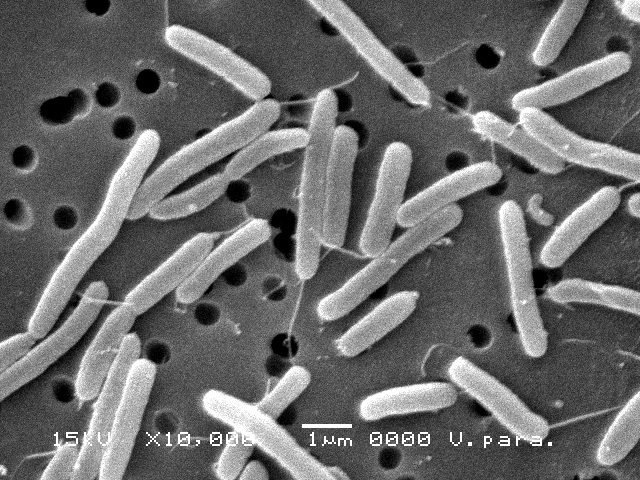

腸炎ビブリオの電子顕微鏡写真

出典:内閣府ホームページ (https://www.fsc.go.jp/sozaishyuu/shokuchuudoku_kenbikyou.html)

腸炎ビブリオの検査をして、リスクを見える化しましょう。

>>食品微生物検査のページへ

【腸炎ビブリオ食中毒の症状】

腸炎ビブリオ食中毒は、潜伏期間8時間~24時間(短いと2、3時間)の後に、激しい腹痛、水様性の下痢などを主症状とし、発熱(37℃~38℃)、はき気、おう吐等の症状が表れる場合もあります。

腹痛や下痢等の主症状は1日程度で回復しますが、高齢者や基礎疾患のある方は敗血症による低血圧、心電図異常等重篤化し、最悪の場合死に至る可能性があります。

【腸炎ビブリオ食中毒の発生時期】

過去5年間では全て8月に発生しており、特に夏場に注意が必要といえますが、近年は冬場でも温かい海域で獲れた水産物が流通している場合もあり、過去に12月や1月に発生している事例もあります。水産物の取扱いは日ごろからの衛生意識が重要です。

厚生労働省「過去の食中毒発生状況」2020年~2024年のデータを基に作成

【腸炎ビブリオ食中毒の発生場所】

過去5年間では、4件発生しており、飲食店1件、旅館1件、不明2件の発生状況となっています。

厚生労働省「過去の食中毒事件一覧」2020年~2024年のデータを基に作成

【腸炎ビブリオ食中毒の原因食品等】

寿司や刺身等の非加熱の魚介類が腸炎ビブリオによる主な食中毒原因食品です。また、焼き魚による食中毒も散見されますが、腸炎ビブリオは熱に弱いため、二次汚染もしくは加熱不足等が原因と考えられます。

食材や食品の汚染状況の確認には食品微生物検査がおすすめです。

2. 腸炎ビブリオ食中毒の予防方法5つ

食中毒予防の基礎に関してはこちらをご覧ください。

>>食中毒と食中毒予防についてのページへ

腸炎ビブリオは自然界に生息しているため、魚介類に付着することを防ぐことは難しいですが、食中毒を防ぐには食材の洗浄、温度管理、二次汚染防止が有効です。

具体的には次の5つのポイントが重要です。

①「調理前の魚介類は真水(流水)でよく洗う」

腸炎ビブリオは真水に弱いため、魚介類の表面に付着している菌を真水(流水)で洗い流しましょう。

②「5℃以下の低温で保存する」

腸炎ビブリオは10℃以下で増殖しないとされており、なるべく低温(5℃以下)で保存しましょう。

③「食材の中心まで十分な加熱を行う」

腸炎ビブリオは通常の加熱調理で死滅します。中心部まで十分に加熱しましょう。

加熱による殺菌がなされたかは食品微生物検査で確認しましょう!

④「調理の変わり目には良く手を洗う」

特に魚介類を扱う前後にはよく手を洗い、他の食材に腸炎ビブリオが付着するのを防ぎましょう。

⑤「使用する調理器具は専用のものを使用するか、他の食材に使用する前に良く洗い消毒する」

魚介類に付着した腸炎ビブリオが他の食材に付着するのを防ぐため、魚介類専用の包丁やまな板を使用するか、魚介類の下処理に使用した包丁やまな板を他の食材に使用する前によく洗い、煮沸や次亜塩素酸水等による消毒を行いましょう。

調理器具等の洗浄・消毒が適切に行われているかを確認するためには拭き取り検査がおすすめです。

>>環境衛生検査のページへ

衛生管理レベルの高い現場の共通点についてはこちらをご覧ください。

>>衛生管理レベルの高い現場の共通点のページへ

HACCP制度化対応はお済みですか?

>>HACCP制度化対応に関するよくある質問のページへ

>>HACCP制度化対応に失敗しないためのポイントのページへ

検査等の料金やご相談はお気軽に

検査等の料金が知りたい方はこちら

検査等の料金が知りたい方はこちらからどうぞ。

ご質問やお問い合わせはこちら

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

3. まとめ

・特徴:海水、海泥や汽水域に分布する好塩性の細菌

・症状:激しい腹痛、水様性の下痢などを主症状とし、発熱、はき気、おう吐等の症状が表れる。主症状の回復は比較的早いが、基礎疾患のある場合等、篤化し、最悪の場合死に至る可能性がる。

・発生時期: 夏場に多く発生している。

・発生場所:飲食店や旅館で発生している。

・対策:魚介類は真水(流水)でよく洗い流し、5℃以下で保存する。中心部まで十分な加熱を行う。調理の変わり目の手洗いや調理器具等の洗浄・消毒による二次汚染防止。

食中毒予防のための基礎知識に関してはこちらがおすすめです。

>>食中毒と食中毒予防についてのページへ

食中毒予防のための品質管理全般に関するお悩みはこれで解決!

>>品質管理コンサルティングのページへ

食中毒がどのくらい起こっているのかを知るには

>>事件数が多い食中毒ランキングのページへ

>>患者数が食中毒ランキングのページへ

>>死者数が食中毒ランキングのページへ

当社をご利用いただいているお客様の声をご紹介します。

>>お客様の声のページへ

LINE公式アカウントを友だち追加!!

町田予防衛生研究所では、食の安全に興味・関心をお持ちの方々に、有用な情報を発信しています。

食品に携わる方々が、「好きな時間に」「簡単に」「短時間で」食の安全・安心に関する知識を得るられることを目指して運営しています。

電車での移動中などのスキマ時間にご利用いただけるように、ぜひ【友だち追加】をしてください。![]()

【町田予防衛生研究所】食品衛生ハンドブックのダウンロードページへ

FAQ

- 腸炎ビブリオの特徴は?

- 腸炎ビブリオは沿岸の海水、海泥中や汽水域に分布し、水温が 15℃以上の環境(至適温度域 35~37℃)になると活発化します。好塩性細菌であり、食塩濃度が高い1~8%の環境下(増殖至適塩分濃度は2~3%)で増殖します。一方で真水に弱い特徴があります。また、10℃以下では増殖しないとされており、熱にも弱いため、なるべく低温(5℃以下)におくこと、真水(流水)で良く洗って菌を洗い流すことや十分な加熱調理が有効です。

- 腸炎ビブリオ食中毒の症状は?

- 腸炎ビブリオ食中毒は、潜伏期間8時間~24時間(短いと2、3時間)の後に、激しい腹痛、水様性の下痢などを主症状とし、発熱(37℃~38℃)、はき気、おう吐等の症状が表れる場合もあります。腹痛や下痢等の主症状は1日程度で回復しますが、高齢者や基礎疾患のある方は敗血症による低血圧、心電図異常等重篤化し、最悪の場合死に至る可能性があります。

- 腸炎ビブリオ食中毒の予防方法は?

- 食中毒予防の基礎に関してはこちらをご覧ください。

>>食中毒と食中毒予防についてのページへ具体的には次の5つのポイントが重要です。

①調理前の魚介類は真水(流水)でよく洗う。②5℃以下の低温で保存する。③食材の中心まで十分な加熱を行う。④調理の変わり目には良く手を洗う。⑤使用する調理器具は専用のものを使用するか、他の食材に使用する前に良く洗い消毒する。

こちらもオススメ

近年の食中毒原因上位>>カンピロバクター食中毒の症状や特徴、予防方法について

冬場に特に多い食中毒

>>ノロウイルス食中毒の症状や特徴、予防方法について

O157は特に有名 ベロ毒素を産生する大腸菌

>>O157等の腸管出血性大腸菌食中毒の症状や特徴、予防方法について

家禽類や家畜などの体内に生息 乾燥に強い食中毒菌

>>サルモネラ食中毒の症状や特徴、予防方法について

手指の傷や化膿創に気を付けて!

>>黄色ブドウ球菌食中毒の症状や特徴、予防方法について

Written by

株式会社町田予防衛生研究所

町田予防衛生研究所は、食の安全に関わる各種検査やコンサルティングなど幅広く商品・サービスを取り揃え、ワンストップで食の安全をサポートする企業です。

本社所在地

〒194-0013

東京都町田市原町田3-9-9

許可等

参考

・厚生労働省 4.食中毒統計資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html

・東京都福祉保健局 腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/micro/tyouen.html

・食品安全委員会 腸炎ビブリオ リスクプロファイル

https://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/vibrioparahaemolyticus.pdf

・国立感染症研究所 腸炎ビブリオ感染症とは

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ta/vibrio-enteritis/1017-idsc/iasr-in/1159-iasr-d-1997-2011.html

食品衛生のお役立ち掲示物ダウンロード

現場ですぐに使える「食品衛生のお役立ち掲示物」をご用意しております。

ダウンロードして印刷すれば、すぐにご利用いただけます。